세굴조사에서의 '하상변동조사'의 의미

by ✯

2025년 2월에 국토부/국토안전관리원에서 배포한 '고위험 하천횡단교량 세굴조사 가이드라인'에서 '하상변동조사'라는 용어가 등장한다.

2025년 2월에 가이드라인이 나오고 같은 시기에 전국 662개 교량에 대해 각 관리주체에게 돌아오는 우기 전에 세굴조사를 완료하라는 공문을 보냈다고 한다.

이 글을 작성하는 시점(2025년 2월 21일)에는 전국에서 662개 교량에 대한 세굴조사가 막 시작되는 시기이다.

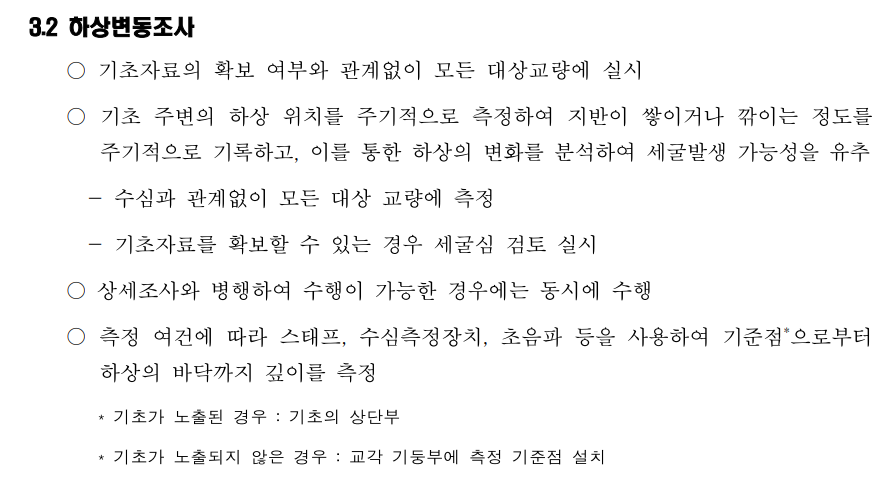

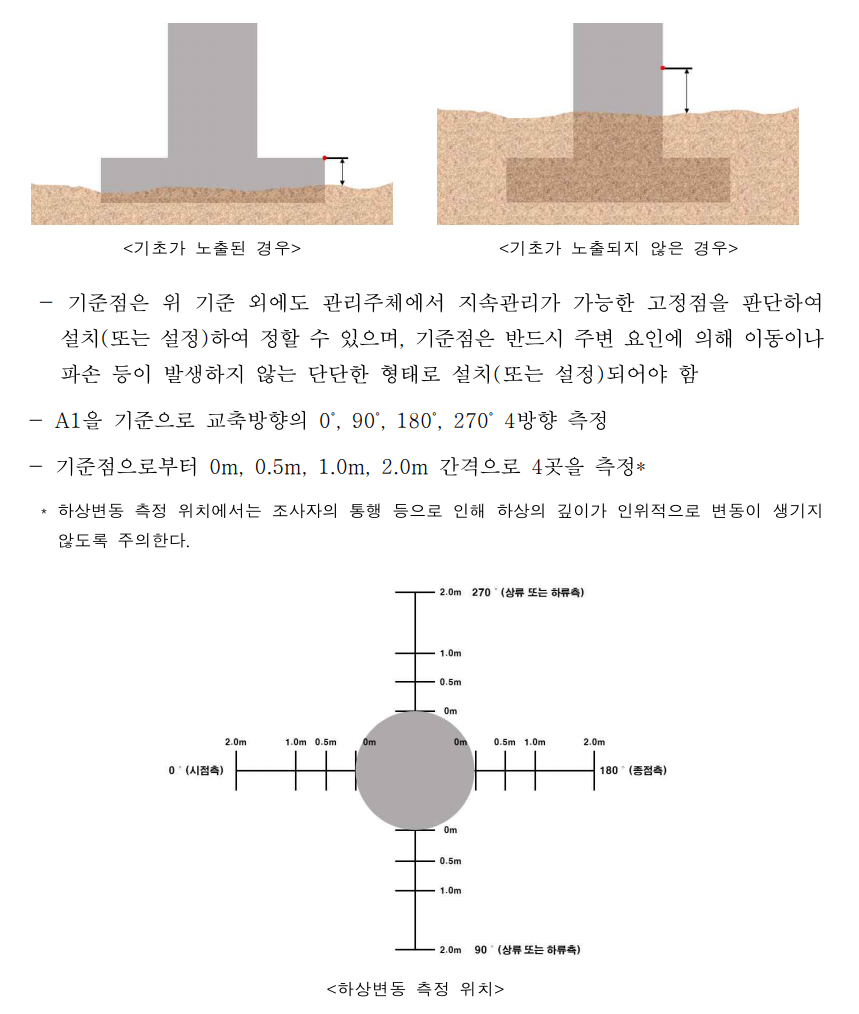

최초 세굴조사의 하상변동조사에서 중요한 점은

'지속관리가 가능한 고정점'을 판단해서 설치하는 것이다.

처음에 특정 고정점을 기준으로 각 위치에서의 수심(하상의 깊이)을 측정하여 기록하는데

첫 세굴조사에서는 전회차의 수심 기록이 없으므로

지속관리가 가능한 특정 고정점을 선정하고

그 고정점을 기준으로 각 위치별 하상의 깊이를 기록

만 하면 된다.

그 다음 세굴조사부터는 전회차 하상의 깊이와 비교 분석하는 과정이 들어가게 될 것이다.

하상변동조사라고 하니까

수자원/하천 분야의 자료를 총 동원하여 교량 인근의 하천 하상변동조사를 말하는 것인지 혼동할 수 있으니 주의가 필요하다.

그리고 '지속관리가 가능한 고정점'을 일부 진단업체에서는 기둥에 락카로 칠해서 표시한다고 하는데

나는 가능한 한 해당 교각기둥의 '코핑하단' 이나 '코핑상단'을 기준점으로 잡는다. 다음회차 조사시 확실한 기준점이 될 수 있기 때문이다. 단, 코핑상단은 단차들이 있으므로 해당교각기둥위치 상단에서 "몇번째 교량받침부의 코핑상단인지"를 같이 표시하는 것이 좋다.

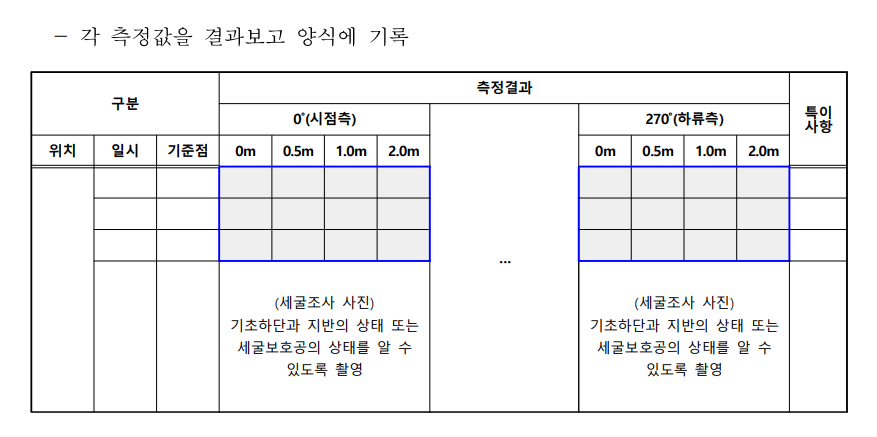

결과보고 양식의 사진이 또 문제가 되고 있는데

말뚝기초나 우물통기초라서 상세조사가 필요없다 하더라도

세굴조사 사진은 넣어달라고 발주처에서 요구한다.

이게 왜 문제가 되냐면

상세조사가 필요없지만 수심이 깊어 잠수부를 고용해서 하상변동조사를 하는 경우가 있는데

잠수부가 각 교각 기초하단과 지반의 수중촬영을 해야 하는 형세가 되기 때문이다.

수중조사는 상세조사에서 하는 건데

상세조사가 필요없는 "말뚝기초나 우물통기초"의 교각의 하상변동 조사결과 양식의 사진을 채우기 위해서

수중촬영을 해야 하는 아이러니가 발생한다.

이 문제에 대해 국토안전관리원에 전화로 물어보니

사진 칸의 설명에 "세굴조사"라고 되어 있으므로

상세조사가 필요없는 경우는 사진을 넣지 않아도 된다고 한다.

하지만 발주처에서 사진을 요구하고 있으니

우물통기초의 경우 우물통 사진을 4방향에서 찍어서 넣어주면 될 것 같다 라고 한다.

블로그의 정보

구조진단노트

✯